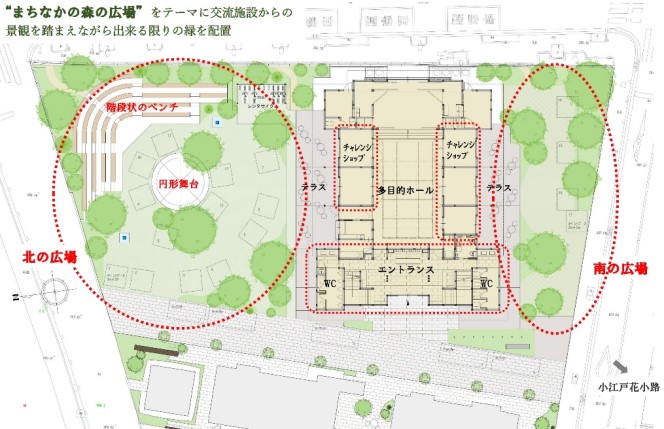

Ⅰ.建物を敷地中心に対して少し南にずらす事によって生まれる広さの異なる南側・北側広場

まずはじめに、今回の計画の中で建物の配置計画は非常に重要でそれによって生まれる広場の空間のあり方は、北口にある“よっちゃばれ広場”の役割、県庁前の“芝生の広場”の役割とは違う意味合いを持たせた広場にしようと考えました。

南の広場は街の中のちょっとしたオアシス、都市の中に本当に必要な空間と考えています。これは隣接する甲府小江戸花小路とのつながりを考えての配置としました。

北側の広場は木立の中に安心してくつろげる、ゆとりある広場とし、甲府城側の眺望に配慮し、敷地の高低差を利用し、階段状のベンチを設置、休憩スペースとともに広場の中心に設置する円形舞台の客席としても利用できます。

どこからでも見えるこの円形舞台は表現者が、例えば街のバイオリン、サックス、大道芸など自由な表現の場として周りにいる人々を楽しませることでしょう。

また、広場はある時はマルシェなどイベントの広場としても使われるでしょう。

施設の広場側にチャレンジショップを配することで、テラス席をはさんで広場とのつながりを考えました。こどもを飛び回らせながらのお父さん、お母さん。お城の眺望の中にある木立の緑。自然の風などを感じながら、夏は日かげをつくる北のテラス、冬は日なたをつくる南のテラスはとても気持ちの良いことでしょう。軒下のテラス席で外気を感じ、緑を感じ、涼しさを感じ、ひだまりを感じる心地よい空間。

チャレンジショップとは、1部屋3.5坪ほどの広場に面したこの空間は、交流施設と広場をつなぐスペースとして物販や展示・ワークショップ等として利用します。

特に新たに店をはじめようとする若手起業家が、いきなり市内の店舗を借りて始めるには費用もかかるし、不安もある。キッチンカーで毎日やるには場所等いろいろな問題もあり、費用もかかる。

そこで、このスペースで3~6ヵ月程、負担の少ない低料金でチャレンジし、名を売り、自信を付け、手ごたえを感じる場として利用し、その後、市内の空き店舗に展開していく足掛かりとなるスペースとして利用してもらう為の空間として、チャレンジショップと名付けました。

3~6ヵ月ごとに店が入れ替わることで、次はどんな店が来るんだろうと、楽しみができ、マンネリ化しないという効果もあります。

この事は、空き店舗対策のみならず、街の活性化につながると思います。

店舗として利用していない時は、多目的ホール側から小ブースとして利用できます。

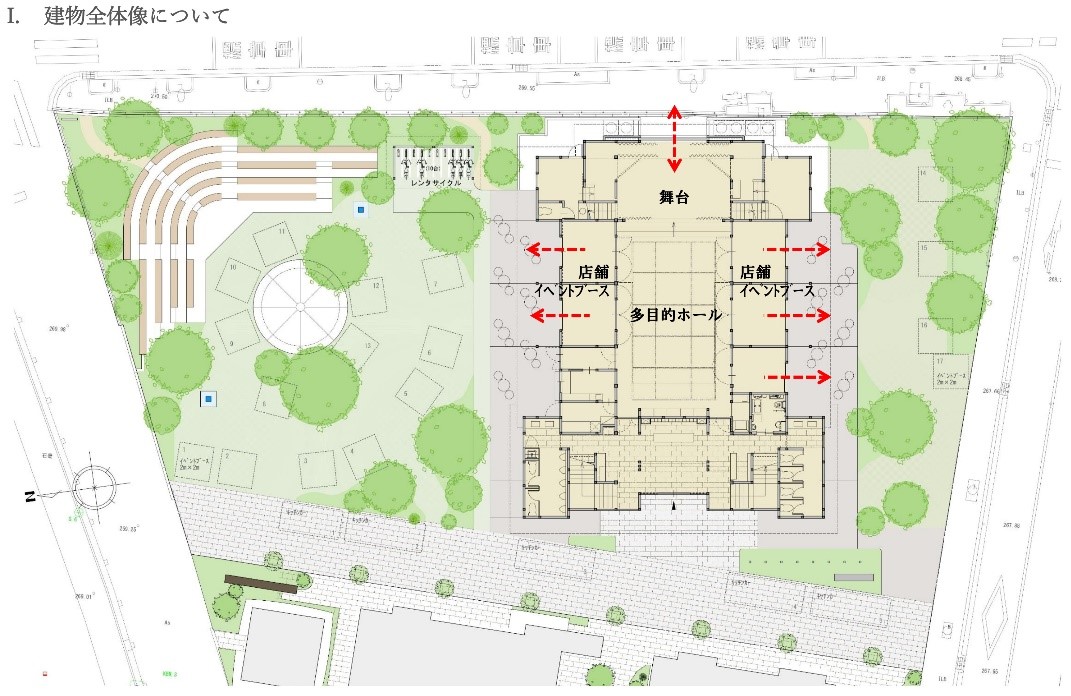

Ⅱ.建物全体像について

香川県にある金丸座などの芝居小屋を彷彿とさせる外観・内観とともに、随所に柱や梁を見せながら木の雰囲気が感じられる空間としました。

また、迫力のある瓦葺の大屋根と柱、梁、下見板張りの腰板など木部。白及び黒漆喰風の外壁の構成で当時の「亀屋座」を連想させる外観としました。

来訪者が「本物」を感じられるよう、触れることができる部分や目に入る部分は可能な限り自然素材を使用するとともに、開口部については大部分を木製の建具及び格子を採用し、また手摺・ベンチなど木部を多く見せることで温かみのある空間をつくりだしています。

また、建物全体の高さを抑え、お城の景観に配慮しながら、隣接の飲食物販等施設の小江戸甲府花小路とのバランスの取れた一体感のある空間をつくり出しました。

1階 店舗・イベントブースは北側Ⅰ、南側広場に向けた空間としています。多目的ホールは舞台裏の大とびら(施設東側)を開けることにより街に溶け込んだ空間をつくり出しています。

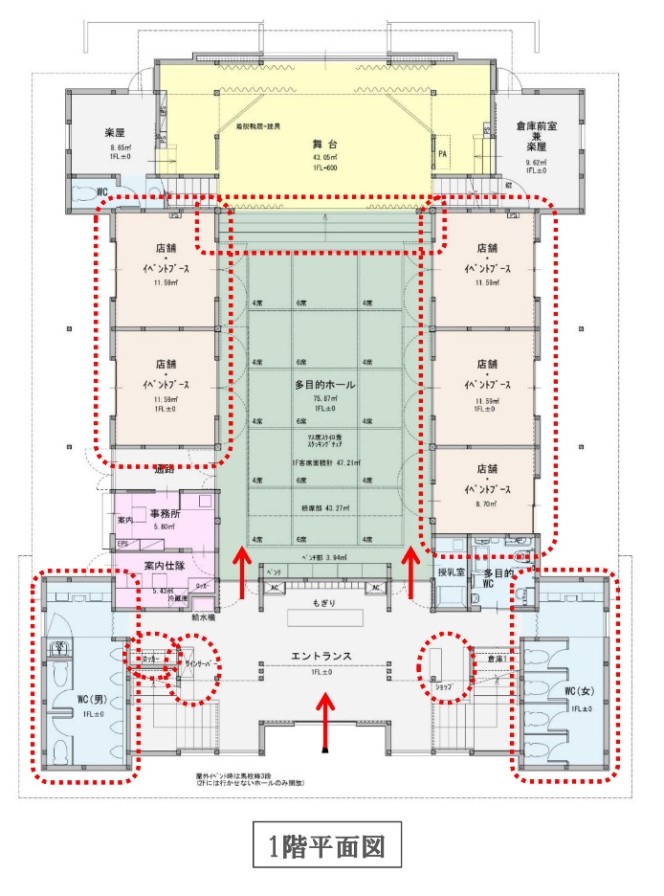

Ⅲ.平面計画について

まず入口から、エントランスホールに入ると左側にはワインの試飲コーナー、その奥にはロッカースペース。また、右側には地場産業に関連する物販のコーナーを設けてあります。その奥の両サイドに男女別のトイレを設けてあります。

正面のもぎりカウンター両脇から多目的ホールに入ると、天井5.7mの天井はダイナミックな空間になっています。この空間は、多目的ホールとして利用し、演劇などに利用する時は椅子で客席をつくり、また、寄席や落語などの興行時には、スタイロ畳による枡席を組み立てられる仕様となっています。

また、展示会場などイベントに利用する時はテーブルなど出して、大ホールとして利用できる他、建物全体に様々なイベントスペースを配することで、テーマ別に回遊できる構成としています。

また、舞台と多目的スペースとの連続性を確保するため、間口全面を利用可能な階段。また、園児の合唱などの発表の際の立ち位置として利用可能です。

1階のチャレンジショップとして利用できるスペースも、店舗として利用していない時はイベント側でのニッチな小ブースとしての利用が可能となっています。

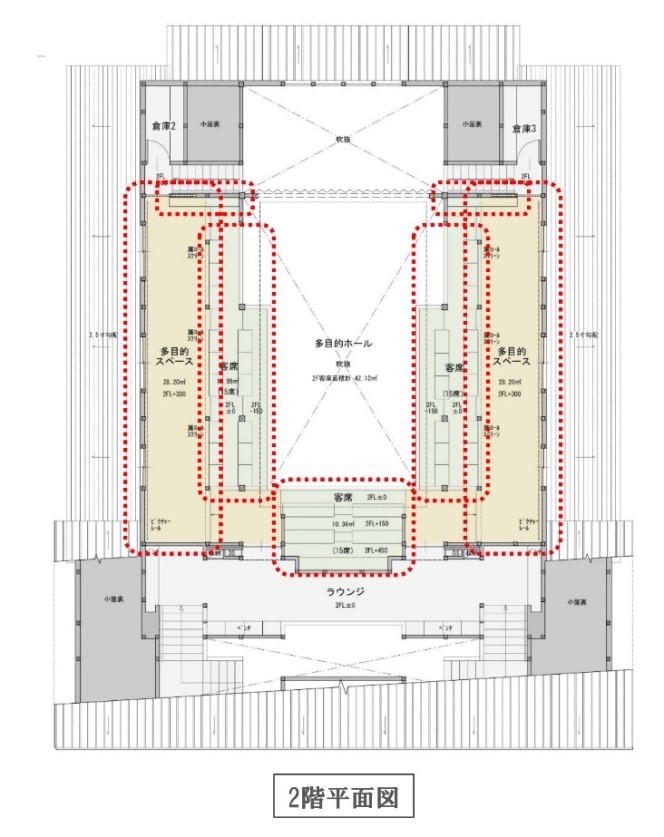

芝居小屋における2階の桟敷席は、平常時は来訪者が休憩できるスペースとして活用でき、客席後部のスペースは興行や発表時の通路としての利用のみならず、ワークショップや展示、物販等の多目的スペースとして活用できます。

このスペースには、地域の歴史や文化を知る事ができる文献や書物等を置く図書資料棚を設置してあります。

甲府市には県民文化ホールの様な大規模なイベントホールは既にあり、今回の様な120~130人規模のイベントホールとして、この交流施設の空間を考えた時、にぎわいを感じ、人と人のふれあいをより感じる“Humanscale” (ヒトの間隔や行動に適合した最適な空間・規模)にこだわり、1階と2階の桟敷席及び舞台との高さ関係を1階からも手が届きそうな距離にし、舞台の雰囲気を身近に体感・体験できる距離感となるようにこだわりました。非日常の臨場感あふれる不思議な空間を感じられると思います。

Ⅳ.最後に

今回の計画は工夫次第で、さまざまな使い方ができ、イベントを開催する人、訪れる人はこの交流施設から新たな感動を得ると思います。

江戸時代、甲府にあった芝居小屋「亀屋座」。華やかであった当時の賑わいを再び現代にという思いが込められ名付けられた『こうふ亀屋座』ですが、多目的ホールの天井に採用した格天井は中でも格式の高い折上げ格天井で、格縁を「亀の尾」と呼ばれる曲げ物で折上げ、天井板は“魔除け” “厄除け” “再生”の意味のある弁柄色を採用しています。亀と再生... 設計者の想いと遊び心が隠れています。

〈スタジオ・ベルナ / 荻原聖一・角野勇人〉